Risikomanagement

Risikomanagement umsetzen (Teil 4) – Mitarbeiterbeteiligung im klinischen Risikomanagement

Text: Susanne Greshake und Dr. Nils Löber | Foto (Header): © ra2 studio – Fotolia.com

Klinisches Risikomanagement lebt von der Integration und Beteiligung aller Mitarbeitenden innerhalb der Gesundheitsorganisation. Dies gelingt, wenn die Qualität der Patientenversorgung und das Streben nach einer verbesserten Patientensicherheit organisationsweit akzeptierte und gelebte Werte sind und Risikointelligenz und Risikoerfahrung der Mitarbeitenden gefördert und genutzt werden. Die Verankerung patientensicherheitsorientierten Denkens und Handelns in der Arbeitspraxis durch systematische Gestaltung entsprechender Beteiligungsmöglichkeiten ist eine Führungs- und Managementaufgabe. Sie wird von den organisatorischen Rahmenbedingungen des Hauses maßgeblich beeinflusst. Ob diese in Bezug auf die Patientensicherheit förderlich sind, wird von unsichtbaren, meist nicht greifbaren Aspekten der Organisationskultur und den allgemein vorherrschenden Einstellungen zu Fehlern, Risiken und Gefahren in der Patientenversorgung (Fehlerkultur) bestimmt. Der abschließende Teil dieser Artikelserie zum klinischen Risikomanagement befasst sich mit Integrations- und Beteiligungsmöglichkeiten für die Mitarbeitenden und zeigt, dass eine sicherheitsorientierte und gleichwohl fehleroffene Grundeinstellung die Basis hierfür bietet.

Auszug aus:

QM Praxis in der Pflege

Ausgabe November / Dezember 2016

Jetzt Leser werden

Fehlerkultur als Grundlage des klinischen Risikomanagements

In der täglichen Arbeit der Mitarbeitenden zeigt sich, wie intensiv und selbstverständlich Aspekte des Patientensicherheitsmanagements praktisch angewendet und gelebt werden, wie viel Zeit und Raum dafür vorgesehen ist und wie Mitarbeiter dazu explizit oder implizit Stellung beziehen und kommunizieren (können).

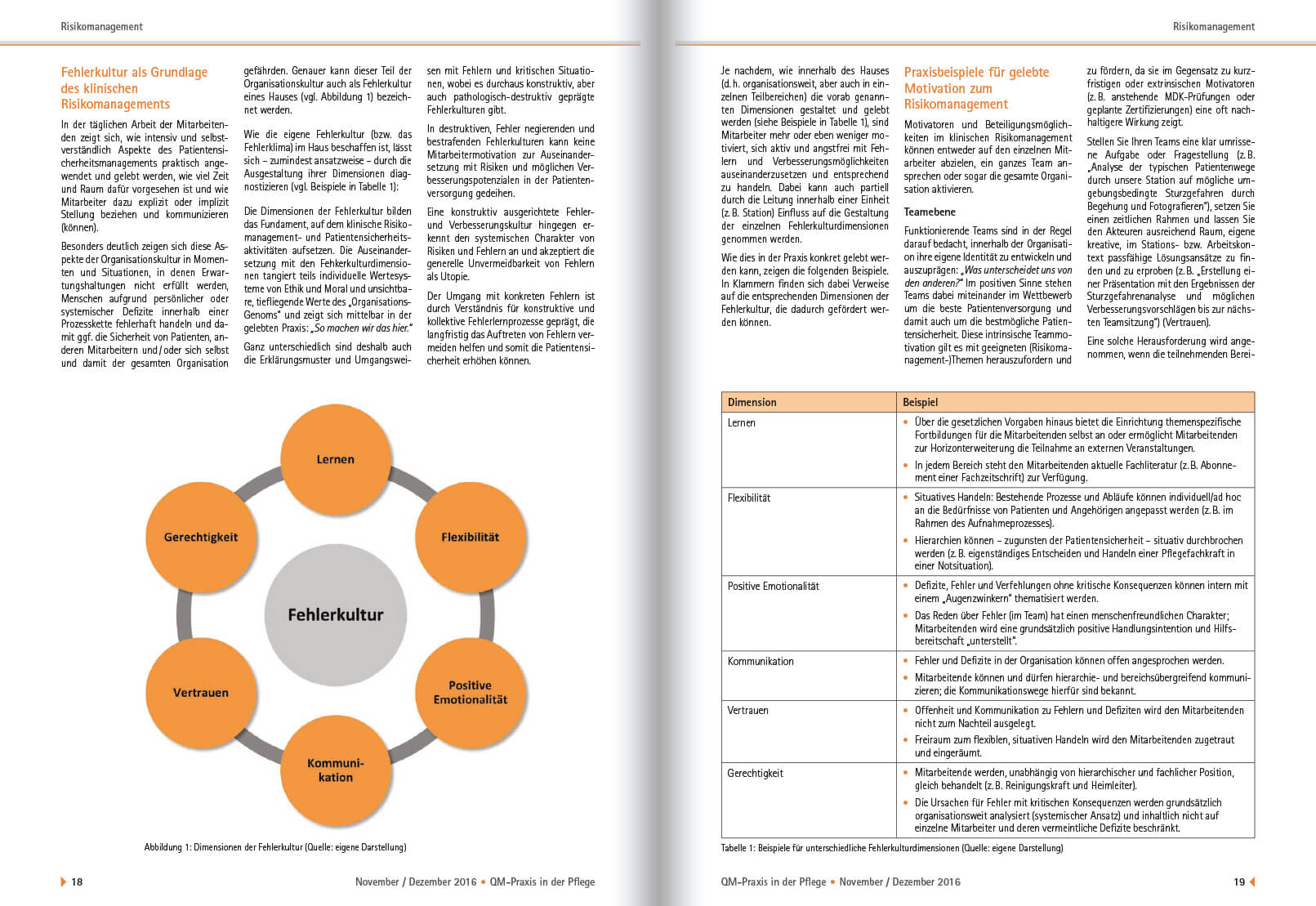

Besonders deutlich zeigen sich diese Aspekte der Organisationskultur in Momenten und Situationen, in denen Erwartungshaltungen nicht erfüllt werden, Menschen aufgrund persönlicher oder systemischer Defizite innerhalb einer Prozesskette fehlerhaft handeln und damit ggf. die Sicherheit von Patienten, anderen Mitarbeitern und / oder sich selbst und damit der gesamten Organisation gefährden. Genauer kann dieser Teil der Organisationskultur auch als Fehlerkultur eines Hauses (vgl. Abbildung 1) bezeichnet werden.

Wie die eigene Fehlerkultur (bzw. das Fehlerklima) im Haus beschaffen ist, lässt sich – zumindest ansatzweise – durch die Ausgestaltung ihrer Dimensionen diagnostizieren (vgl. Beispiele in Tabelle 1):

Die Dimensionen der Fehlerkultur bilden das Fundament, auf dem klinische Risikomanagement- und Patientensicherheitsaktivitäten aufsetzen. Die Auseinandersetzung mit den Fehkerkulturdimensionen tangiert teils individuelle Wertesysteme von Ethik und Moral und unsichtbare, tiefliegende Werte des „Organisations-Genoms“ und zeigt sich mittelbar in der gelebten Praxis: „So machen wir das hier.“

Ganz unterschiedlich sind deshalb auch die Erklärungsmuster und Umgangsweisen mit Fehlern und kritischen Situationen, wobei es durchaus konstruktiv, aber auch pathologisch-destruktiv geprägte Fehlerkulturen gibt.

In destruktiven, Fehler negierenden und bestrafenden Fehlerkulturen kann keine Mitarbeitermotivation zur Auseinandersetzung mit Risiken und möglichen Verbesserungspotenzialen in der Patientenversorgung gedeihen.

Eine konstruktiv ausgerichtete Fehler- und Verbesserungskultur hingegen erkennt den systemischen Charakter von Risiken und Fehlern an und akzeptiert die generelle Unvermeidbarkeit von Fehlern als Utopie.

Der Umgang mit konkreten Fehlern ist durch Verständnis für konstruktive und kollektive Fehlerlernprozesse geprägt, die langfristig das Auftreten von Fehlern vermeiden helfen und somit die Patientensicherheit erhöhen können.

Je nachdem, wie innerhalb des Hauses (d. h. organisationsweit, aber auch in einzelnen Teilbereichen) die vorab genannten Dimensionen gestaltet und gelebt werden (siehe Beispiele in Tabelle 1), sind Mitarbeiter mehr oder eben weniger motiviert, sich aktiv und angstfrei mit Fehlern und Verbesserungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen und entsprechend zu handeln. Dabei kann auch partiell durch die Leitung innerhalb einer Einheit (z. B. Station) Einfluss auf die Gestaltung der einzelnen Fehlerkulturdimensionen genommen werden.

Wie dies in der Praxis konkret gelebt werden kann, zeigen die folgenden Beispiele. In Klammern finden sich dabei Verweise auf die entsprechenden Dimensionen der Fehlerkultur, die dadurch gefördert werden können.

Praxisbeispiele für gelebte Motivation zum Risikomanagement

Motivatoren und Beteiligungsmöglichkeiten im klinischen Risikomanagement können entweder auf den einzelnen Mitarbeiter abzielen, ein ganzes Team ansprechen oder sogar die gesamte Organisation aktivieren.

Teamebene

Funktionierende Teams sind in der Regel darauf bedacht, innerhalb der Organisation ihre eigene Identität zu entwickeln und auszuprägen: „Was unterscheidet uns von den anderen?“ Im positiven Sinne stehen Teams dabei miteinander im Wettbewerb um die beste Patientenversorgung und damit auch um die bestmögliche Patientensicherheit. Diese intrinsische Teammotivation gilt es mit geeigneten (Risikomanagement-)Themen herauszufordern und zu fördern, da sie im Gegensatz zu kurzfristigen oder extrinsischen Motivatoren (z. B. anstehende MDK-Prüfungen oder geplante Zertifizierungen) eine oft nachhaltigere Wirkung zeigt.

Stellen Sie Ihren Teams eine klar umrissene Aufgabe oder Fragestellung (z. B. „Analyse der typischen Patientenwege durch unsere Station auf mögliche umgebungsbedingte

Sturzgefahren durch Begehung und Fotografieren“), setzen Sie einen zeitlichen Rahmen und lassen Sie den Akteuren ausreichend Raum, eigene kreative, im Stations- bzw. Arbeitskontext passfähige Lösungsansätze zu finden und zu erproben (z. B. „Erstellung einer Präsentation mit den Ergebnissen der Sturzgefahrenanalyse und möglichen Verbesserungsvorschlägen bis zur nächsten Teamsitzung“) (Vertrauen).

Eine solche Herausforderung wird angenommen, wenn die teilnehmenden Bereiche ihre Ergebnisse und Erfahrungen aus der Umsetzung innerhalb des Hauses in einem geeigneten Forum präsentieren können und dabei Wertschätzung erfahren (Lernen und Vertrauen).

Junge, unerfahrene oder instabile Teams profitieren von einer Unterstützung durch Experten (z. B. Projektmanager oder interne Prozessberater aus dem Qualitätsmanagement).

Bei der gemeinsamen Identifikation von Handlungsfeldern und der moderierten Deklination des PDCA-Zyklus (Entwicklung von Ideen, Formulierung von konkreten Zielen und Maßnahmen, Unterstützung bei der Umsetzung und Evaluation) lernen alle Beteiligten, patientensicherheitsrelevante Herausforderungen professionell und strukturiert anzugehen und zu lösen (Lernen).

Für stabile und projekterfahrene Teams eignet sich die Erschließung breiterer Themenfelder, welche einen großzügigen Freiraum zur Ausgestaltung bieten (Flexibilität und positive Emotionalität), z. B.:

- Wodurch können wir als Stations- oder Abteilungsteam Risiken in unserem Bereich minimieren?

- Wie können wird die Zufriedenheit unserer Patienten / Bewohner nachhaltig steigern?

- Was ist unser ganz besonderer Beitrag zum Leitbild unseres Hauses?

Auch die öffentliche Anerkennung und Würdigung stetig guter Leistungen ist ein weiterer, sehr wirksamer Motivator: Vergeben Sie hausintern themenbezogene Zertifikate, z. B. für ein „Erfolgreiches Schmerzmanagement“ nach interner Auditierung. Ein Besuch der Pflegedienstleitung mit offizieller Übergabe des Zertifikats und die lobende Erwähnung im internen Newsletter oder im Intranet / Schaukasten mit Foto aller Beteiligten verstärken diesen Effekt (Kommunikation).

Mitarbeiterebene

Die genannten teamorientierten Maßnahmen und die gewünschte Motivation für Patientensicherheit müssen auch für den einzelnen Mitarbeiter in seiner Arbeit erkennbar und umsetzbar sein. Dabei bedeutet Motivation nach einem modernen Organisations- und Mitarbeiterführungsverständnis zunächst einmal die Vermeidung von Demotivation, z. B. die Vermeidung von Fehlerangst.

Die Rahmenbedingungen der täglichen Arbeitspraxis sollten deswegen so gesetzt werden, dass die Auseinandersetzung mit Patientensicherheit nicht zur Last, sondern zum gemeinsamen erstrebenswerten Ziel wird.

Nach dem Motto „Gemeinsam für die gute Sache“ sollte jedes Teammitglied entsprechend seiner Begabung und seinen Fähigkeiten seinen Platz im Kontext des klinischen Risikomanagements einnehmen und seinen eigenen Beitrag zur Patientensicherheit finden können. Hier gilt es, mittels Beobachtungen und Gesprächen herauszufinden, welches Potenzial in den Teammitgliedern schlummert, wer bei welchem Thema im wahrsten Sinne „leuchtende Augen“ bekommt und gerne Engagement zeigt (Vertrauen und Lernen).

Ein zentrales Element hierbei kann der Aufbau einer Beauftragten-Struktur sein: Setzen Sie einem Mitarbeiter den „Hut“ auf für ein Thema, das ihn interessiert, und befähigen, coachen und unterstützen Sie seine Aktivitäten im Arbeitsalltag.

Junge Mitarbeiter trauen sich oftmals eine solche verantwortungsvolle Rolle im Team nicht zu und fühlen sich sicherer, wenn sie gemeinsam mit einer weiteren (vielleicht älteren und erfahrenen) Person im Tandem beauftragt werden.

Wichtig ist: Möglichst viele Teammitglieder sollten eine „besondere“ Aufgabe haben, die übergreifende Teambedeutung hat (z. B. regelmäßige Überprüfung des Notfallkoffers oder des Patientenkühlschranks, Dokumentations-Beauftragte).

Dabei sollten auch der Nutzen und Mehrwert jeder Aufgabe für alle Beteiligten klar sein (Gerechtigkeit). Die Beauftragung sollte dementsprechend einen offiziellen Charakter haben und auch im Team kommuniziert werden.

Ein schriftlich fixiertes Tätigkeitsprofil inklusive erforderlicher Zeitressourcen / Freistellung hilft allen Beteiligten bei der Umsetzung der neuen Aufgabe und deren Anerkennung im Team (siehe Tätigkeitsprofil für Sturzprävention).

Tätigkeitsprofil „Beauftragte für Sturzprävention“

Die beauftragte Pflegefachperson

- erhält Zeit und Gelegenheit sich in das Thema einzuarbeiten, Fortbildungen zu besuchen und wird einen fest vereinbarten Teil der Arbeitszeit offiziell für die Wahrnehmung der Beauftragtenposition freigestellt,

- überprüft regelmäßig die Einhaltung der hausinternen Vorgaben zur Sturzprävention und kommuniziert die Ergebnisse mit dem Team,

- überprüft regelmäßig alle angelegten Sturzprotokolle und analysiert die pflegesensiblen Einflussfaktoren,

- erhält zudem in regelmäßigen Abständen eine Übersicht der Sturzdaten (z.B. aus dem Qualitätsmanagement),

- führt nach Stürzen mit Verletzungen gemeinsam mit der Stationsleitung bzw. je nach Erfahrung ggf. selbstständig eine modulare Pflegevisite durch und bespricht die erforderlichen Maßnahmen mit der verantwortlichen Pflegefachperson,

- führt regelmäßig Stationsbegehungen durch und ermittelt mögliche Sturzgefahren aufgrund räumlicher Bedingungen bzw. des patientennahen Umfelds,

- stellt die Ergebnisse der Beobachtungen und Analysen dem Team vor und identifiziert Handlungsfelder und Verbesserungspotentiale,

- ist ggf. gegenüber zentralen, übergeordneten Bereichen (z.B. Qualitätsmanagement oder Pflegedienstleistung) Ansprechpartner für das Thema Sturz.

Zur erfolgreichen Etablierung einer Beauftragten-Struktur ist die Unterstützung durch die Stationsleitung bzw. den Vorgesetzten essenziell. Als Gleicher unter Gleichen und auf Augenhöhe mit den Kollegen ein Thema kritisch zu diskutieren, auf Fehler hinzuweisen oder gar Anweisungen zu geben, fällt nicht jedem leicht. Das muss – wie vieles andere – eingeübt werden, bis sich die erforderliche Souveränität einstellt. Beauftragte benötigen deshalb insbesondere in konfliktbehafteten Situationen Unterstützung und die Autorität ihrer Leitung, um an ihrer Aufgabe Freude zu haben und daran wachsen zu können. Fehlen Rückendeckung und ausreichende Zeit zum Erlernen und Ausfüllen der Beauftragten-Rolle, wird diese schnell zum Demotivator (Gerechtigkeit und Vertrauen).

Organisationsebene

Es ist empfehlenswert, die stationäre Beauftragten-Struktur auch auf der Organisationsebene abzubilden und zu unterstützen oder sie sogar – aus der Unternehmensleitung heraus – auf der mittleren Managementebene zu initiieren.

Bestimmte Themen sind auf allen Stationen relevant, Aktionsfelder und Problemstellungen ähneln einander. Im Rahmen von bereichsübergreifenden Beauftragten-Treffen können Synergieeffekte genutzt werden. Dabei ist der interkollegiale Austausch ein zusätzlicher Motivator: gegenseitiges Unterstützen, gemeinsam für eine Sache stehen und Lösungen finden (Vertrauen und Kommunikation). In solchen Runden werden von internen Experten häufig sicherheitsrelevante Probleme und Lösungsvorschläge formuliert, die für die Einrichtung von enormer Bedeutung sein können (Lernen).

Herausforderungen

Viele Qualitäts- und Risikomanager berichten von großen Herausforderungen bei der Implementierung von Risikomanagementmaßnahmen und haben Schwierigkeiten, ihre Kollegen nachhaltig zu motivieren. Typische Herausforderungen sind dabei:

- Verantwortung

- Persönliche Motivation

- Ignoranz

- Trägheit

Verantwortung

Jemanden zu finden, der bereit ist, ein Thema, eine Aufgabe lokal oder im ganzen Haus zu vertreten und auszufüllen, ist manchmal fast unmöglich, insbesondere bei patientensicherheitsrelevanten Themen. In diesem Fall sollte man Geduld haben, beharrlich bleiben und mit einfachen Themen oder Aufgaben beginnen. Auch das Übertragen der Verantwortung auf ein Zweierteam, das sich gegenseitig den Rücken stärkt (Personen, die gut und gerne miteinander arbeiten), kann hier hilfreich sein.

Persönliche Motivation

Unabdingbar ist es, die Frage nach dem „Wozu“ zu beantworten. Auch das „Was habe ich davon?“ ist berechtigt. Ein besonderes Engagement muss sich lohnen, nicht jeder ist bereit auf Dauer für ein gelegentliches Schulterklopfen oder anerkennende Worte eine zusätzliche Arbeit zu leisten. Möglichkeiten, besondere Leistungen auch jenseits von finanziellen Anreizen zu belohnen, gibt es viele (z. B. eine Wunschfortbildung gewähren, siehe auch Beispiel des Beauftragten für Sturzprävention). Hier ist die Kreativität der Stationsleitung gefragt. Das „Wozu“ hingegen muss nicht nur individuelle Vorteile erkennen lassen, sondern auch einen Mehrwert für das gesamte Team, das gesamte Haus. Am Beispiel Sturzprävention kann dies erläutert werden: Einzelne Pflegekräfte profitieren von einem systematischen Sturzrisiko-Assessment, wenn der Patient in Folge nicht / weniger stürzt und damit pflegerischer Mehraufwand für die Pflegekraft vermieden wird (individueller Vorteil). Gutes Sturzmanagement mit hoffentlich geringen Sturzinzidenzen trägt aber auch hausweit zu höherer Patientenzufriedenheit und einem besseren Versorgungsimage bei (stations-/organisationsweiter Effekt).

Ignoranz

Besonders tragisch sind Konstellationen, in denen ein oder wenige Mitarbeiter eines Teams die Motivation und Leistung des gesamten Teams schmälern (Beispiel Händehygiene). Hier braucht gutes Risikomanagement auch eine klare Abgrenzung zwischen dem, was im Rahmen einer konstruktiven Fehlerkultur toleriert wird, und inakzeptablem Regelverletzungen oder gar fahrlässigem Verhalten.

Trägheit

Einrichtungen des Gesundheitswesens sind nicht unbedingt für hohe Veränderungsdynamik und große organisatorische Innovationen bekannt. Trotz des Wissens um viele Risiken und Defizite werden diese nicht effektiv bearbeitet. Die gebetsmühlenartigen Klagen von Mitarbeitenden belegen dies, können aber – bevor sie in Frustenergie umschlagen – durchaus als Veränderungsenergie genutzt werden: Dafür muss zuerst der Handlungsspielraum (persönlich, auf Station, im Bereich) ausgeschöpft werden, bevor Patientensicherheitsaspekte in strukturierter und professioneller Kommunikation eskaliert werden.

Ausblick

Vielfach werden klinisches Risikomanagement oder einzelne Patientensicherheitsaktivitäten als „Projekt“ beschrieben und betrieben. Patientensicherheit aber ist keine temporäre Beschäftigungsaufgabe, keine zeitlich befristete Projektintervention, sondern eine Daueraufgabe, die langfristige Ziele und Geduld bei der Umsetzung von Veränderungsmaßnahmen erfordert. Einzelne Maßnahmen können zwar durchaus als Projekt gestartet werden, sollten aber – sofern sie im Rahmen der Risikoevaluation ihre Effektivität bewiesen haben – als fortwährende Arbeitspraxis übernommen werden. Viel zu häufig werden gute Ideen zur Förderung der Patientensicherheit einrichtungsintern im kleinen Kreis getestet und dann nicht hausweit ausgerollt und langfristig etabliert. Denn das bedeutet in der Regel auch die Akzeptanz einer entsprechenden Ressourcenbindung und braucht innerhalb der Organisationsleitung starke Persönlichkeiten, und zwar Führungspersönlichkeiten, welche die hausinterne Sicherheitslage rückspiegeln, regelmäßig reporten, Budgets einfordern und bereitstellen, positive Veränderungen aufzeigen und die Relevanz der Patientensicherheit im Rahmen des klinischen Risikomanagements für jeden Mitarbeitenden im Gespräch halten.

Der Autor

Susanne Greshake

Krankenschwester, Healthcare Risk Managerin, Qualitätsmanagerin im Gesundheitswesen, seit 2006 als Projektmanagerin im Klinischen Qualitäts- und Risikomanagement der Charité beschäftigt.

susanne.greshake@charite.de

Dr. Nils Löber, Dipl.-Kfm. (univ.)

Studium der Betriebswirtschaftslehre in Ingolstadt und Mexiko-Stadt mit anschließender Promotion an der Universität Eichstätt-Ingolstadt, mehrjährige Projekterfahrung in internationalen Beratungsgesellschaften, seit 2013 im klinischen Qualitäts- und Risikomanagement der Charité als Projektmanager beschäftigt.

nils.loeber@charite.de